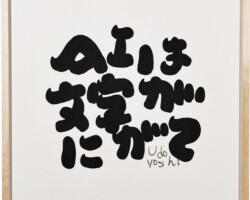

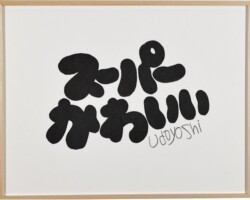

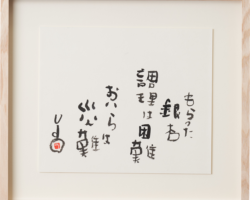

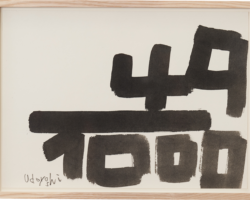

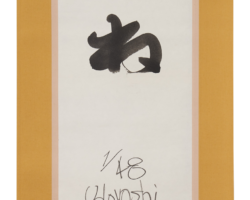

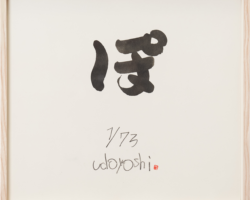

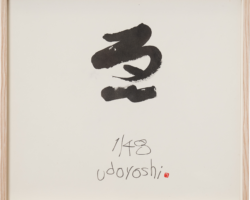

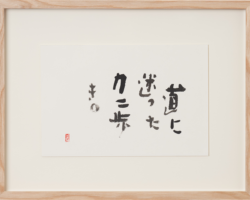

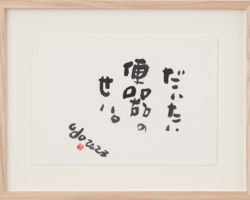

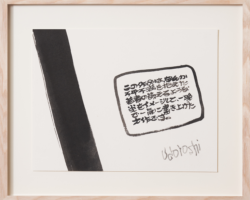

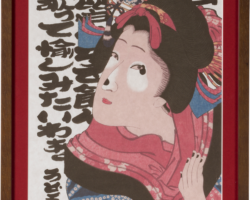

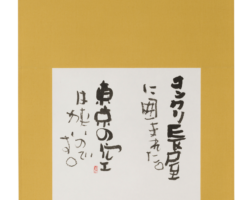

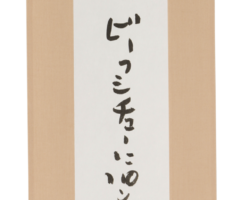

「かわいい(KAWAII)」書道

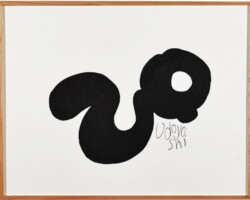

うどよしの創作は、「文字の大衆化」という日本固有の文化史に根ざしています。平安貴族が漢字を「かわいい化」して生んだ平仮名は、江戸時代には寺子屋教育で庶民に浸透。当時の瓦版や浮世絵版元が生産した安価な書物が示すように、日本は世界でも稀な文字社会を形成しました。この「高級文化と日常文化の融合」こそ、書道が孕む革命性の核心です。

かわいい化の3段階革命

うどよしの「かわいい」書風は、平安時代から続く地殻変動が積層した先に存在します。それは単なる書体の改良ではなく、美術史が見過ごしてきた書き手の「文字を介した民主化プロセス」の現代的な継承なのです。

貴族の嗜み(9世紀)

漢字の権威から平仮名を解放

庶民の創意(江戸時代)

文字文化が生んだ世界最先端の識字社会

女子の抵抗(1980年代)

楷書教育への反発から誕生した丸文字

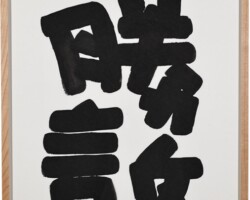

美術教育が見過ごした断層

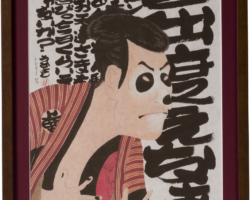

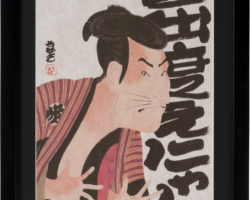

明治政府が美術大学から書道科を排除した事実は重要です。この決定が、書道を「古典の模倣」で満足させ、外界の現代社会、西洋美術との対話を阻んだのです。もし主要美大で書道がアートとして研究されていたら、日本の現代アートの潮流は、漫画やアニメより書道だったかもしれません。

地動説的創造の挑戦

天動説を信じる中世の学者たちのように、書道界は中華的価値観を絶対視します。その中で、うどよしは、毛筆で現代文で「読める書」ように書くという「当たり前」の行為を提唱し、絶対的価値観の書道界の矛盾を突きます。「現代文を読めるように書く」この問いこそが、うどよしの芸術的創造の源泉なのです。